Um bem raro do lado de fora da casa: o tambor azul encontrado em meio à caatinga com a tampa preta. Quem cuida é um homem de azul com o chapéu preto. Ele enfrenta o céu azul, infinito quente, enquanto recolhe os troncos de madeira cortados em meio aos cactos. A área, mesmo com as chuvas rareadas de começo de ano, permanece sob o cinza sertanejo. Os troncos vendidos, que aguardam para serem transportados na carroça de ripas gastas e quebradas, podem render R$ 30, na melhor das sortes. A esperança é tentar trocar por água boa. Mas, com esse dinheiro, não vai dar para encher o tambor azul, nem para esfriar a cabeça.

A rotina é, pela manhã, encher o tambor no açude e tampar para as moscas não chegarem perto. “Mas não é água para beber”, lamenta Francisco Assis da Silva, 33 anos, agricultor, vaqueiro. O caminho leva uma hora para ir e voltar, a depender do ânimo do burro batizado de Zeca Pagodinho. Acabrunhado, o bicho espera o grito do homem de sorriso raro como a chuva. À tarde, é momento de vender os troncos para conseguir o dinheiro. Na casa simples em Senador Pompeu, no sertão cearense, Francisco vive com a esposa, que “está triste e não quer sair do quarto”, e uma filha, de 10 anos. No caminho para o açude, atravessa um conjunto arquitetônico formado por casarões abandonados, caatinga e silêncio.

Francisco Silva é vizinho dos antigos casarões que receberam os flagelados. Chega a andar meia hora para conseguir água no açude.

Foto: Gustavo Gomes/EBC

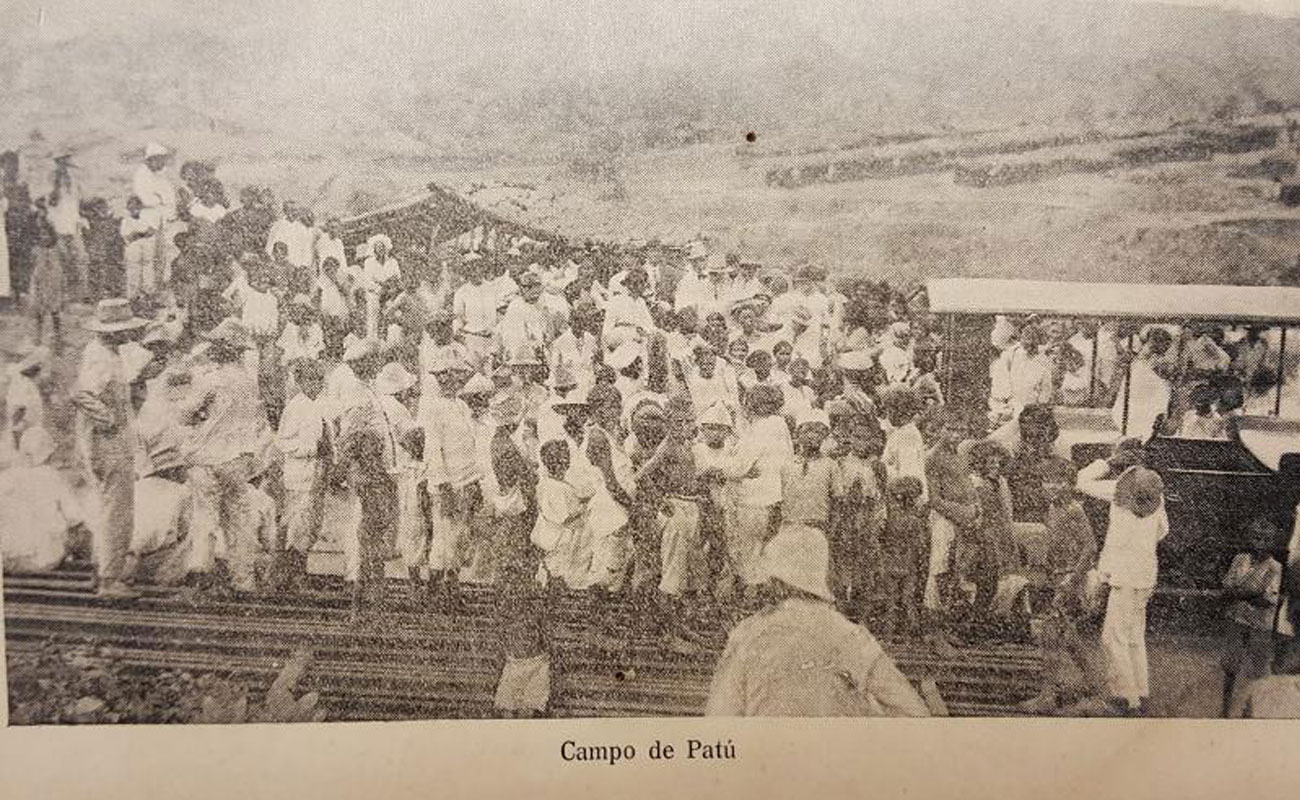

Mal sabe que é “vizinho” de edificações históricas que marcaram a seca de 1932 (aquele desastre ambiental que inspirou obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, publicado há 80 anos). A 50 metros da casa de Francisco, se instalou, há 86 anos, um campo de concentração de flagelados em casarões antigos erguidos pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs). O que sobraram foram paredes e estruturas curiosamente preservadas a despeito do tempo. Da janela que ficou, a vista não é mais a mesma, a cidade não é mais a mesma, e não se morre como antes.

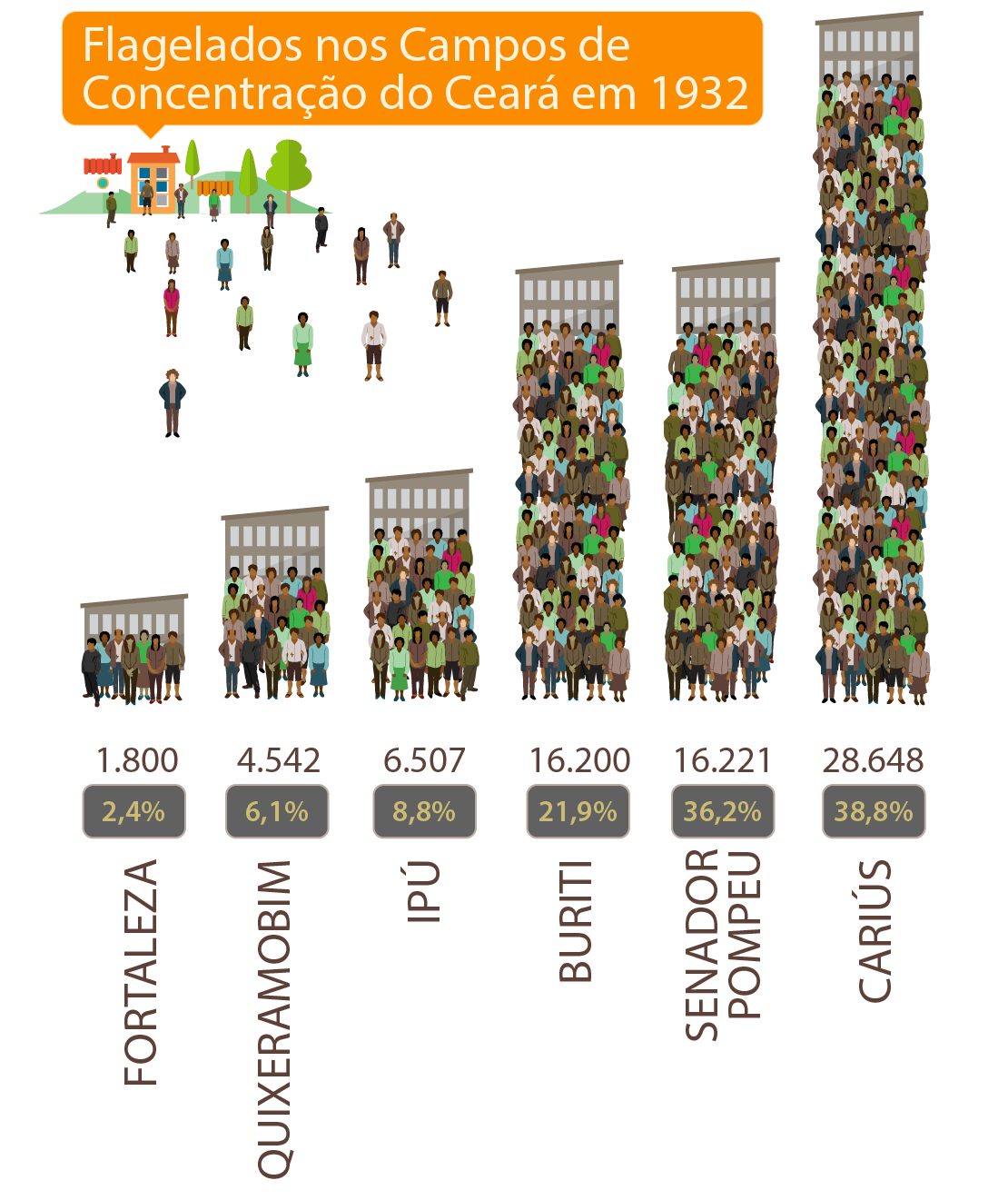

Em Senador Pompeu, naquele tempo, 16.221 pessoas ficaram concentradas sob alegação do governo de que estariam protegidas. “Foi absolutamente cruel, mas houve discursos humanistas. O discurso era que o confinamento seria para cuidar das pessoas, mas passaram a morrer oito, nove, dez pessoas por dia”, explica a historiadora e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Kênia Rios. Somado ao de Senador Pompeu, outros seis campos, em todo o Ceará, concentraram naquele ano ao menos 73.918 flagelados, segundo registro do jornal O Povo da época. O número de mortes por conta de doenças diversas nunca foi oficialmente contabilizado.

No atual trajeto desses campos, a necessidade por água é amenizada por uma rede de infraestrutura ausente ou inimaginável na década de 1930. Mesmo com os benefícios que as novas tecnologias trouxeram, os problemas na distribuição de água ainda estão longe de cessar, conforme revelam pesquisadores do passado e do presente. “A gente estuda o passado a partir de perguntas do presente”, diz Kênia Rios. Ela conta que resolveu estudar os campos de concentração de flagelados para entender, em casos como esse, como os ricos tratam e isolam os pobres.

“Naquele tempo o mundo era ruim”. Trecho do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos (obra inspirada na seca de 1932)

“Ossos e seixos transformavam-se às vezes nos entes que povoavam as moitas, o morro, a serra distante e os bancos de Macambira. Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetia as sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do ventre, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se”. Trecho do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos

Do passado ao presente

No caminho entre Crato e Fortaleza (aproximadamente 500 quilômetros), realizado pela equipe de reportagem da Agência Brasil, passado e presente se misturam em quadros às vezes coloridos, às vezes preto e branco, em um caminho também marcado pelo cinza. “Em 1861, houve aqui uma missão do Império para reconhecer os problemas da região do litoral para o Cariri. Esse caminho é de entrada em uma mata cinza monótona. São cerca de 400 quilômetros de uma paisagem única. Em função das mudanças climáticas, são quase 12 anos de sofrimento com a escassez hídrica. Ainda são vistos animais mortos e pessoas nas estradas. Em pleno século 21, ainda se vê uma situação dessas”, diz o geólogo Iarley Brito, mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável.

Crato e Fortaleza são pontos extremos na rota onde se instalaram os campos de concentração. “Não fossem os programas de inclusão e transferências de renda, veríamos cenários idênticos ao que Graciliano Ramos escreveu há 80 anos”, acredita o geólogo. Estradas cruzam esse caminho de história esquecida. Antes, o trajeto era diferente. Lá vinha o trem, o apito, o som da máquina sobre os trilhos. Na espera, tanta gente falando, e o barulho da fuga. Os trilhos enferrujaram e as estações esvaziaram-se. Agora ficou um silêncio audível. O passado se apresenta.

Os flagelados encontraram nos trens o caminho para fugir da seca em todo o Nordeste. O governo entendeu que os campos de concentração deveriam estar situados próximos às estações ferroviárias. O Campo do Buriti, em Crato, chegou a receber 16.200 flagelados. Nenhuma parede ficou erguida para contar o que ocorreu há 86 anos. Hoje o lugar está descaracterizado, quase sem pistas do passado. Casas geminadas e terrenos com piquizeiros ocupam o lugar que formou o Campo do Buriti. Com a passagem do tempo, o bairro mudou de nome para Muriti.

O pernambucano Manoel Frazão, de 76 anos, ainda mora na mesma região que, no passado, recebeu o campo. Nascido em Serra Talhada (PE), soube pelos pais alagoanos os horrores que passaram. “A comida era muito ruim. E todos os dias alguém morria por lá. Eles me contaram. Aquilo era um cativeiro. É um trauma que não tem como deixar pra lá”, relembra. Frazão tem na memória um histórico de exploração. “Hoje vivemos no céu. Vivemos no paraíso. Temos nossos direitos. Somos livres. Vou aonde eu quero”. Ele olha para o vazio da rua e relembra outro momento crítico: “a seca de 1958 foi ainda pior. Era tanta fome que um dia assamos um gato”. Ele segue a pé até onde foram enterradas pessoas que morreram no campo de concentração. Hoje o lugar é um campo de futebol de terra. “Tem muito corpo enterrado aqui embaixo”. A prefeitura não se manifestou sobre o assunto.

Campo de Cariús

Pelo menos 136 quilômetros ao norte da BR-122, é possível chegar a outra cidade marcada por um campo de concentração. Em Cariús, a única lembrança também está na memória de quem viveu aquele episódio. A água ainda falta em grande parte da cidade. E, por isso, o pedido maior de quem vive nas áreas rurais é que o caminhão-pipa encha a cisterna no quintal de casa. Nos últimos 15 anos, mais de quatro milhões de famílias de baixa renda foram beneficiadas com a instalação de cisternas com capacidade para 16 mil litros, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. As estruturas, voltadas para plantações, têm capacidade para 52 mil litros. O Programa Cisternas, iniciado em 2003, ajudou a alterar o cenário no sertão.

A professora aposentada Diva Cavalcante completa, em 2018, 105 anos de idade, mas recorda “como se fosse ontem” o que testemunhou quando tinha apenas 19, quando morava na zona rural da então cidade de São Mateus. “Eu ia lá visitar o campo de concentração. Era terrível. As estradas ficavam cheias de gente, de todos os estados. No alpendre da minha casa, se arranchavam centenas de pessoas passando a pé. Era muita miséria, muito sofrimento em barracões enormes. Ficavam ali embaixo de coberturas de latões. As pessoas dormiam no chão. Não eram só adultos. Morriam crianças todos os dias”. Ela lembra que as pessoas morriam de febre e varíola. Segundo registros do jornal O Povo da época, Cariús foi o campo com o maior número de flagelados: 28.648. Nunca mais Diva viu nada parecido: “Nunca houve nada pior. A realidade é outra hoje. Vocês não imaginam”.

Dona Diva, hoje aos 105 anos, recorda a tragédia dos flagelados em Cariús. Foto: Gustavo Gomes/EBC

Outra testemunha desse tempo é o aposentado Francisco Carneiro Oliveira, de 95 anos. “Foi a coisa mais horrorosa que eu vi na minha vida. Miséria e horror. Morria gente demais. Hoje nós estamos no céu em vista daquele tempo”. Na lembrança também está o que se passou na seca de 1958, há 60 anos. “A gente viu muita gente morrendo de fome na rua”. Atualmente, da janela da casa, as lembranças e a vida passam lentamente.

Vai e vem em Orós

Na volta da zona rural para a cidade, o cenário à beira da CE-375 é revelador. O sol brilha em um pequeno açude perto dali. Lá estava a dona de casa Aurilene Alves, de 24 anos. Ela aproveitava uma rara sombra para lavar as roupas e secar as angústias. Com metade do corpo dentro da água, sorri com o lado bom do trabalho: “Pelo menos, ficar aqui refresca”. Mas lamenta que havia uma semana que não chegava água dos carros-pipa da prefeitura ou da campanha do Exército. “A água [do açude] não é boa, mas é o jeito. Nossa cisterna está vazia”, dizia a moça indignada por ter que passar por aquilo e ainda explicar para a filha de 3 anos o que nem ela mesmo entendia. “Minha filha fica brincando na água enquanto eu lavo a roupa”. O pai de Aurilene, com quem mora, mantém uma capela à beira da estrada. As imagens dos santos e de Padre Cícero só tremem quando raros veículos passam rápido pelo asfalto carcomido. À beira da via de mão dupla, a família reza para a chuva cair e para que a colheita deste ano seja melhor. Milho e feijão não renderam bem nos últimos cinco anos de verão rigoroso.

A dona de casa Aurilene Alves não se conforma em ter que atravessar a estrada para lavar roupa. Foto: Gustavo Gomes/EBC

Vizinho a eles, Francisca Joufra, de 61 anos, vive em uma casa de taipa com dois filhos e os cachorros Lobo e Jacaré. Na obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, a cachorra Baleia é personagem que sofre junto com a família de Fabiano.

“Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho”.

Trecho de Vidas Secas

Para o neto de Francisca, Tiago, de 11 anos, as cachorras com nomes de bichos são carinhosas e ajudam a passar as tardes depois da escola. Analfabeta na casa, só a avó. “Nunca foi prioridade estudar. Agora é tarde. Se eu tivesse estudo, acho que iam me ouvir mais, né?”, lamenta.

A secretária de Assistência Social de Cariús, Maria Auxiliadora Ferreira, explicou à reportagem que o município conta com um carro-pipa e com o apoio do Exército, mas considera que o abastecimento ainda é irregular. “Está sendo construída uma adutora que ajudará a sanar esses problemas. Além disso, às vezes, o caminhão passa, mas as pessoas não têm onde guardar a água”, justifica.

Nessa estrada curva, de onde se vê o ontem e o hoje, os caminhões chegam a distritos por vias sem asfalto onde casebres e casas de taipa ainda são comuns. Esses caminhões-pipa são abastecidos pela água do açude de Orós, o segundo maior do estado (só é menor que o do Castanhão, que abastece a região metropolitana de Fortaleza).

O açude de Orós foi inaugurado em janeiro de 1961, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Mas a ideia é bem anterior. A seca de 1932 (época dos campos de concentração) fez com que o governo estudasse obras para dar resposta à estiagem. Na seca de 1958, segundo registro do Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), as escavações já estavam em andamento. Em 1960, até inundação aconteceu. A barragem se tornou uma referência. No entanto, no início de 2018, não é nem sombra do que já representou. Quando a equipe de reportagem visitou o lugar, em fevereiro deste ano, o açude tinha menos de 5% dos 2,1 milhões de metros cúbicos de capacidade. Além disso, não tinha atrações de lazer ou turistas como em outros verões. O cenário no local era de entra e sai de caminhões. “São muitos caminhões-pipas fazendo abastecimento de populações difusas”, disse o geólogo Iarley Brito.

O movimento no lugar conta com trabalhadores como Jaildo Alves, de 40 anos, um dos responsáveis pelo abastecimento dos caminhões com água puxada via motor. “Não é um trabalho difícil, mas é cansativo. A gente começa quatro horas da manhã e vai até as seis da tarde [14 horas de trabalho]. A gente fica triste pela situação do açude, mas se sente feliz por estar ajudando a região”. Por esse trabalho de pipeiro, Jaildo ganha R$ 1,2 mil por mês contratado por uma empresa que presta serviço ao Exército. Eles não param. À espera do trabalho de Jaildo, no alto do caminhão o motorista José Wilson das Chagas, de 41 anos, aguarda os oito mil litros lotarem a carga para seguir para um distrito da cidade de Mombaça, a 150 quilômetros dali. “Água é vida, né? A gente sabe que está levando esperança para muita gente”.

Militares do Exército revezam-se na fiscalização do trabalho para que a água chegue em boas condições às populações. O soldado Herbert Lima estava há mais de um mês na missão. “É uma ação de solidariedade. Por isso, é uma missão especial pra gente”. No açude, o pescador Francisco das Chagas, de 42 anos, estava desanimado. “Trabalho aqui há 25 anos. Nunca vi nada igual”. Ele tem conseguido pescar raras tilápias e piranhas. Enquanto o barco manobra para encontrar algum cardume, outros caminhões chegam ao local. O último veículo que sai é para Senador Pompeu, a cidade de um antigo campo de concentração, e também do agricultor Francisco Silva, do começo desta história.

Patu

O caminhão-pipa busca água em Orós para Senador Pompeu, porque não havia como puxar água do açude Patu, que é o da cidade. Estava seco também. O pedreiro Ivanor Lima, de 49 anos, e o vaqueiro José de Lira, de 64 anos, moram próximos à barragem. Mesmo assim, precisam gastar entre R$ 80 e R$ 100 a cada 15 dias para comprar água de beber. “É triste isso”, disse o vaqueiro, que também estava preocupado com o avanço da violência na região. O pedreiro pensa em ir embora por conta da estiagem.

“O planejamento do açude de Patu vem da época de Epitácio Pessoa, que era nordestino e realizou um grande programa de açudagem tendo em vista a grande seca em 1919”, diz o pesquisador e documentarista Valdecy Alves que, por ser natural de Senador Pompeu, buscou rastros dessa história para levar à frente o que considera uma demonstração de uma das “maiores crueldades do Poder Público que se pode ter notícia em um período de seca”. Ele explica que 13 anos depois os dias seriam piores para os flagelados. A década de 1930 ficou inesquecível para a aposentada Carmélia Gomes, filha de um vigilante do antigo campo de 1932. “Foi horrível. Morria muita gente. Muito triste mesmo. Lembro que meu pai ajudava as pessoas no que podia”. Ela tinha apenas nove anos de idade. Apesar do testemunho e das lembranças, não há registro oficial que o pai de Carmélia tenha salvado pessoas do abarrotado campo de concentração.

"Morria muita gente", diz Carmélia Gomes, filha de um vigilante do campo em Senador Pompeu. Foto: Gustavo Gomes/EBC

“Em Senador Pompeu, foram construídos 12 casarões e 160 casas de taipa para abrigar ingleses e operários responsáveis pelas obras de açudagem. No final do governo de Epitácio Pessoa, Marechal Rondon fez parte da comissão que desenvolveu um relatório para fiscalizar as obras. Os ingleses foram embora e o lugar foi tomado por mato”, registra Valdecy Alves. Além disso, ocorreu a extensão da linha férrea para construção do açude. A linha chegava até o Crato. “Feita em sua maioria por flagelados. Um exemplo de trabalho análogo à escravidão. As empresas ganhavam a licitação, mas pagavam os flagelados com comida”, diz o pesquisador. A ferrovia se tornaria a forma de escoar o algodão para as outras cidades, já que não havia estradas. Os flagelados buscavam formas de ir a Senador Pompeu para pegar o trem para Fortaleza e se salvar da seca. “A cidade se tornou um dos pontos mais importantes do estado”.

Em 1932, Senador Pompeu receberia no campo de concentração 16.221 pessoas. O jornal O Povo registrou em 16 de março: “Hoje, pela manhã quando partia o trem de Senador Pompeu, foi o mesmo invadido por uma leva de cento e tantos flagelados, que, embora em atitude pacífica, se mantiveram no firme propósito de se transportarem a esta capital [...]”.

No ponto de ônibus

De Senador Pompeu para Quixeramobim são mais 57 quilômetros. Na cidade de Quixeramobim, teriam se concentrado mais de quatro mil pessoas. Pesquisadores explicam que não ficaram edificações ou pistas do episódio. “Os campos estavam normalmente próximos às estações. Hoje, a estação é ocupada pelo Conselho Tutelar da região (para proteção a menores de idade). Na estrada de 2018, não há mais flagelados como antes. Na rota para Fortaleza, de mais de 200 quilômetros, o cenário cinza se altera. Novas esperanças estão nos pontos de ônibus.

O agricultor Luiz Alberto Silva, de 34 anos, baiano de Cachoeira de São Félix, desistiu de trabalhar em uma fazenda da região. “Ganhava um salário mínimo, mas nunca recebia, mesmo quando a colheita era boa. Com essa estiagem, então, resolvi pedir as contas. O trabalho era das 7h às 16h”. Resolveu ir embora. Quer ser pedreiro em Fortaleza. Juntou R$ 30 para pagar a passagem, dois vasilhames de plástico, três panelas vazias e um sonho que não cabe na sacola rasgada onde tentava carregar tudo. “Quero ser campeão de vaquejada”. Chovia fino e descia a noite enquanto Luiz esperava o transporte que não tinha hora para passar.

Luiz Alberto ficou desempregado, juntou todos os seus pertences e sonha em ser vaqueiro. Foto: Gustavo Gomes/EBC

Incômodo em Pirambu

Em 1932, quem chegou a Fortaleza também acabou sendo isolado em um campo de concentração. Pelo menos 1800 pessoas ficaram no bairro conhecido hoje como Pirambu. Apesar de próximo à praia, hoje o local é tido como um espaço violento da capital. A professora e historiadora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Kênia Rios, entende que essa configuração urbana e o isolamento atual do bairro também são originários da época da seca. “Em 1932, os ricos passaram a se incomodar com a presença dos pobres. Contar a memória dos campos de concentração é [contar] uma história de sofrimento. Eles não estavam falando apenas de um ano, mas de uma vida marcada pela exploração e pobreza”, diz.

Para ela, a democracia alterou parte dos rumos dessa estrada de exploração. “Hoje nós temos uma clareza maior pelos movimentos organizados. Eu acho que isso tem uma força enorme. União popular e esclarecimento podem fazer com que histórias como essa nunca voltem a ocorrer […]. Nós temos uma clara noção que o debate sobre a democratização da água precisa ser de todos”, defende a pesquisadora.

O então ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho -que deixou o cargo recentemente para concorrer às eleições de 2018 - reconhece que o episódio dos campos de concentração é uma marca histórica, e uma demonstração de como a migração foi uma marca de dor. “Nós temos um problema histórico de escassez hídrica e também de ausência de investimentos estruturantes que possam assegurar para a população, principalmente do Nordeste, a oferta hídrica de qualidade e na quantidade necessária. Compreendemos que a transposição e a integração do São Francisco, com investimentos continuados, permitirá que a água chegue tanto para a torneira das pessoas como para a produção.[Um problema é que] vivemos a maior estiagem dos últimos 100 anos. Hoje, três milhões de pessoas ainda dependem de carro-pipa, o que não é o ideal”, avaliou o ministro.

Morador de Pirambu, o sapateiro aposentado José Maria Tabosa, líder comunitário no bairro, tem orgulho em dizer que é filho de pais que sobreviveram à seca. “Meu pai foi um sobrevivente. Como muitos que moram aqui. Era um cassaco (flagelado). Ele veio de Sobral de trem e resistiu à capital”. O filho trabalha para tentar mudar a imagem do lugar. Também no bairro ficava a hospedaria que abrigou flagelados na seca de 1958. “Eu era muito criança, mas ouvia gritos de dor de quem ficava lá”, testemunha o também sapateiro Jesus Galbani.

Outro lugar no centro de Fortaleza que teve campo de concentração foi nas proximidades da Praça Otávio Bonfim, registrado no livro O Quinze, de Rachel de Queiroz e também por Rodolfo Teófilo, em A Fome. “Aqui funcionou o campo de concentração do Matadouro. O trem chegava e descarregava o gado para fornecer carne para Fortaleza e também descarregava o incômodo que eram os flagelados [os cassacos]”, disse o documentarista Valdecy Alves. “A esperança deles era não morrer de fome ou de sede”. Sobreviventes, que criaram novas gerações, recontam uma história - de poucos rastros, raras fotos e paredes quebradas - para que histórias como essas nunca mais aconteçam. Os gritos por água, por direitos e por proteção ecoam na estrada da história até o presente.